|

『菅笠日記』3月7日(3日目)

さて、長谷寺を拝観した宣長一行は、多武峰の談山神社をめざした。

同社は、大化改新談合の地の伝承とともに、長男で僧の定恵によって、鎌足の墓もこの地に改葬され祀られたのが始まりで、その後、講堂や十三重塔が造営され妙楽寺と号した。956年には比叡山延暦寺の末寺となったが、大和の地においては興福寺との抗争など戦乱に巻き込まれる。江戸幕府からは3,000石余の朱印領が認められ

、神仏習合により妙楽寺と聖霊院(神社)が一体となっていた。1869年(明治2年)、廃仏毀釈によって多くの子院とともに妙楽寺は廃され

、神社だけが残り談山神社と改称された。ただ、十三重塔をはじめ妙楽寺の寺院建築はそのまま用いられ、今なお神仏習合の境内である。本殿は幾度も造替されており、1734年に造替された時の旧本殿は移築され惣社となっている。

これからしばらくして宣長は訪れたようだ。

ただ、この日は萩原(榛原)を出発して長谷寺を参拝し、多武峯、竜在峠を経て、千股(吉野町)まで歩いている。多武峯から千股まで歩いてみたが、私の足で、3時間あまりを要した。となると、談山神社では、ゆっくり参拝する時間はなかったと思われ、日記には詳細な情景描写はあるものの、古典を引用してのおもしろいエピソードはほとんど見られない。

では、ここから原文を載せながら、宣長が書き留めた建造物や風景を写真で紹介したい。 |

|

|

かの土橋を渡りては。くら橋川を左になして。ながれにそひつゝのぼりゆく。此川は。たむの峯よりいでゝ。くらはしの里中を。北へながれ行川也。此道に。桜井のかたよりはじまりて。たむのみね迄。瓔珞經の五十二位

といふ事を。一町ごとにわかちて。ゑりしるしたる石ぶみ立たり。<※1>すべてかゝるものは。こしかたゆくさきのほどはかられて。道ゆくたよりとなるわざ也。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

桜井市上之宮に立つ談山神社一ノ鳥居(1724年建立)。大鳥居左手に、町石の起点となる一基目が見られる。 |

|

1654年(承応3)に、一ノ鳥居から摩尼輪塔まで、参道に沿って五十二基の町石が設置され、今も点在する。<※1> |

|

|

|

|

なほ同じ川ぎしを。やうやうにのぼりもてゆくまゝに。いと木ぶかき谷陰になりて。ひだり右より。谷川のおちあふ所にいたる。瀧津瀬のけしき。いとおもしろし。<※2>そこの橋をわたれば。すなはち茶屋あり。こゝははや多武の峯の口也とぞいふ。さて二三町がほど。家たちつゞきて。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

落差5〜6mの不動延命の滝。この滝の少し下流で寺川本流と合流する。<※2> |

|

不動明王が彫られた花崗岩の「破(われ)不動尊」。慶長13年談山が鳴動した時に破裂したとの伝承がある。 |

|

|

|

|

又うるはしき橋あるを渡り。<※3>すこしゆきて。惣門にいる。<※4>左右に僧坊共こゝらなみたてり。御廟<※5>の御前は。やゝうちはれて。山のはらに。南むきにたち給へる。いといかめしく。きらきらしくつくりみがゝれたる有様。めもかゞやくばかり也。十三重の塔<※6>。又惣社<※7>など申すも。西の方に立給へり。すべて此所。みあらかのあたりはさらにもいはず。僧坊のかたはら。道のくまぐままで。さる山中に。おち葉のひとつだになく。いといときらゝかに。はききよめたる事。又たぐひあらじと見ゆ。<※8>桜は今をさかりにて。こゝもかしこも白たへに咲みちたる花の梢。ところからはましておもしろき事。いはんかたなし。さるはみなうつしうゑたる木どもにやあらん。一やうならず。くさぐさ見ゆ。そも此山に。かばかり花のおほかること。かねてはきかざりきかし。

谷ふかく分いるたむの山ざくらかひあるはなのいろを見るかな |

|

|

|

|

|

|

|

|

屋形橋

(昭和54年に再建され、その後、道路拡幅工事によって場所も移動している。<※3> |

|

乾元二年(1303年)の銘がある摩尼輪塔(国の重要文化財)。大鳥居から始まった町石は、ここが終点(52基目)。 |

|

|

|

|

江戸時代には、5度本殿が造替されているが、1668年の造替時は、前の本殿は東殿(現・恋神社)に移築された。上画像は楼門と拝殿で、本殿は写っていない。<※5> |

|

木造十三重塔(国指定重要文化財)。現在のものは、1532年(享禄5)に再建されたものである。<※6>右に写り込んでいる屋根は、神廟拝所。 |

|

|

|

|

総社(惣社)の本殿と拝殿。1734年に御廟の本殿が造替された時、前の本殿が惣社に移築された。<※7> |

|

子院や僧坊だったと思われる建物や石垣が、今も参道沿いに数多く残る。<※8> |

|

|

|

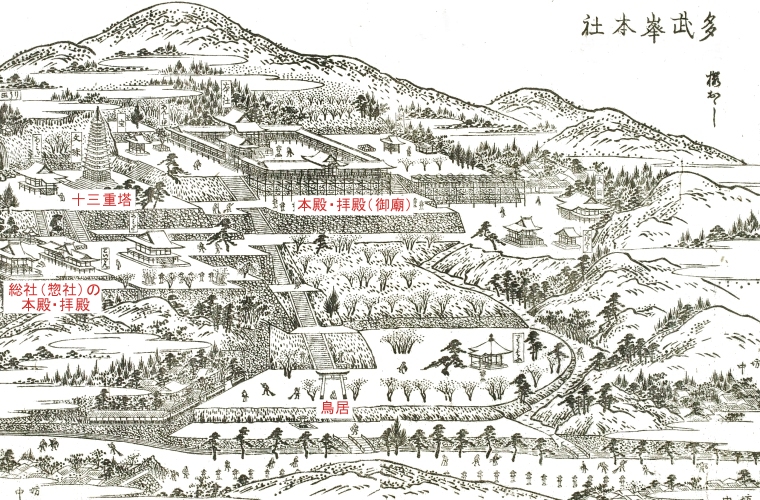

寛政3年(1791年)刊の『大和名所図会』に描かれた多武峰は、本居宣長が訪れた頃(1772年)とほぼ同時代である。江戸時代は、神仏習合により、妙楽寺と聖霊院(神社)が一体となっていたが、明治2年の廃仏毀釈によって神社のみが残

り現在に至る。 |

|

|

|

|

鳥居<※9>のたてるまへを。西ざまにゆきこして。あなたにも又惣門<※10>あり。そのまへをたゞさまにくだりゆけば。飛鳥の岡へ五十町の道とかや。<※11>その道のなからばかりに。細川といふ里の有ときくは。南淵の細川山とよめる所にやあらん。又そこに。此たむの山よりながれゆく川もあるにや。<※12>【萬葉九に うちたをりたむの山霧しげきかも細川の瀬に浪のさわげる】たづねみまほしけれど。えゆかず。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

御廟に至る石段と鳥居。<※9> |

|

西門跡には其石だけが残る。<※10> |

|

|

|

|

飛鳥の岡には、西国三十三番観音霊場の第七番札所岡寺がある。<※11> |

|

多武峰よ

り、手前から上(かむら)、そして、細川集落が望め、家並みに沿って細川(現・冬野川)が流れる。<※12> |